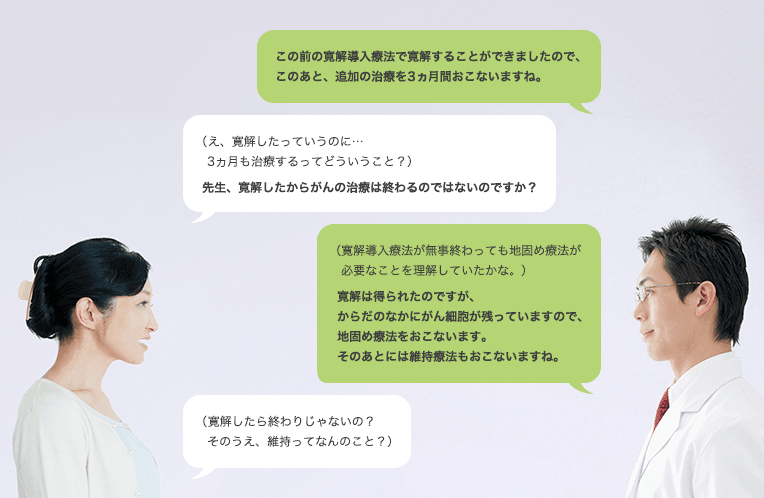

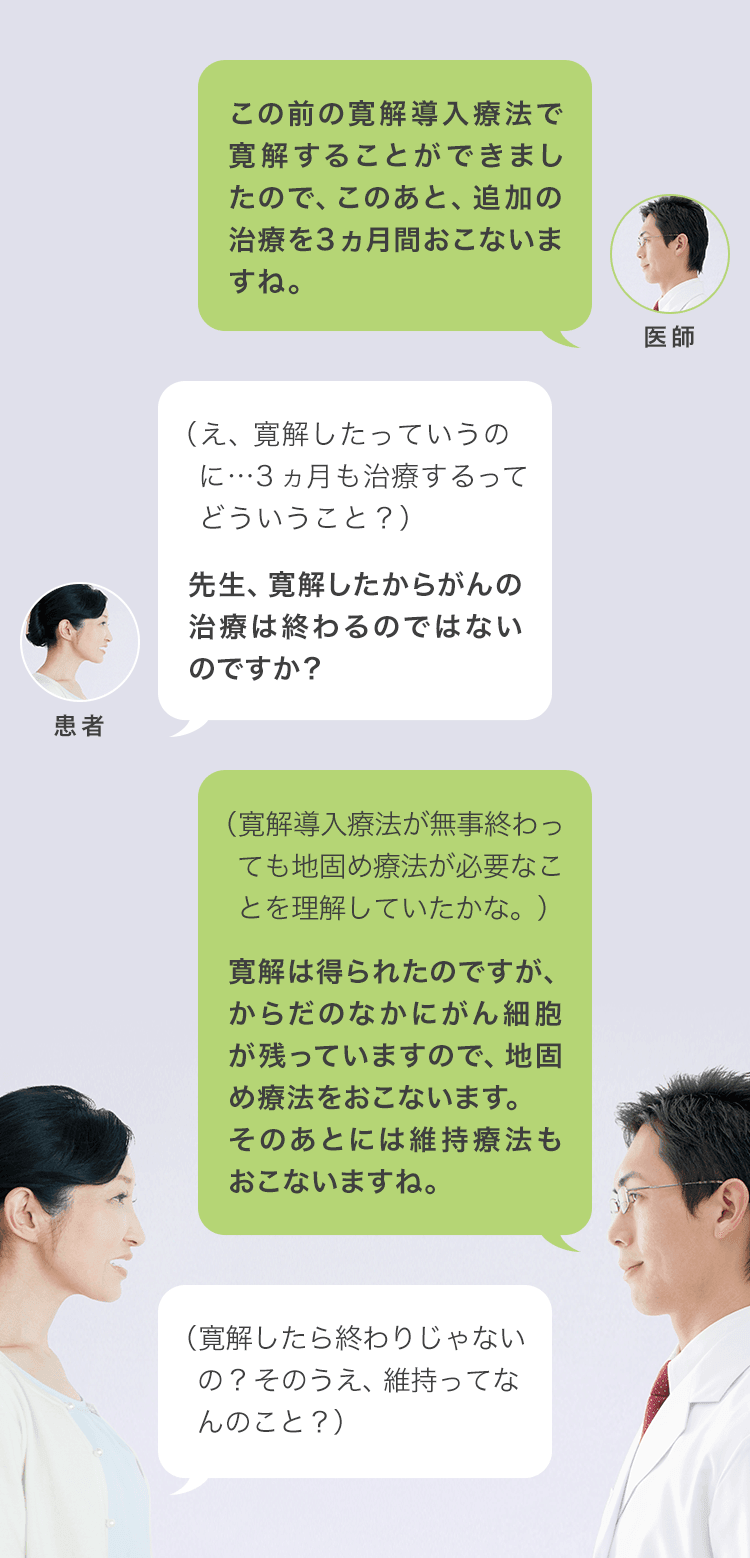

がん治療におけるコミュニケーションギャップの例

~治療期間~

自分の症状を正しく伝え、医師の説明を理解するために、活用してください。

治療期間とは、いったいどの期間のこと?

がんの治療を始めるときや、その治療法を変えるときには、さまざまなことが気になることでしょう。どのような治療をおこなうのか、だけではなく、どれくらいの期間を治療に費やすのか、も知りたいことの一つかと思います。

医師から説明する治療期間の定義はさまざまで、一つの治療をおこなう期間を指すこともあれば、いくつかの治療を組み合わせる場合には全期間を指すこともあります。

実際にがんの治療がおこなわれる期間について

最近では、多くのお薬が使えるようになってきています。たとえば、いくつかのお薬を組み合わせて同時に投与する治療がある一方、さまざまなお薬を段階的に使用する治療もあります。また、お薬をあらかじめ決められた回数使う場合もあれば、そのお薬の治療が効いている間はずっと使い続ける場合もあります。そのため、いつまで治療が続くのか、患者さんにとってわかりづらいこともあるでしょう。

これから先の治療以外の予定を立てていくためにも、今後の治療方針や治療スケジュールについて医師に聞いてみることが大切です。たとえば、仕事や学校を休む必要があるのか、休むとしたらどの程度の期間になるのか、などの情報は、仕事と治療、あるいは学業と治療の両立に役立ちます。また、事前に治療スケジュールを確認しておくことで、大切な予定や行事への影響を最小限にすることもできるでしょう。

医師のいう寛解とは

冒頭にご紹介した会話は、白血病などの血液がんの患者さんを想定したケースです。

急性白血病を例にあげると、治療は主に抗がん剤治療(化学療法)となります。その第1段階として、血液中の白血病細胞を大きく減らすことを目指し、複数のお薬を使う寛解導入療法をおこなうことになります。この寛解導入療法によって検査では見つからない状態にまで白血病細胞が減ることを、医師は寛解と呼ぶのです。ただ、たとえ寛解の状態であっても、検査では見つからない小さな白血病細胞が身体に残っていることも考えられます。そして、残ってしまった白血病細胞が再び増え始める場合があります。

地固め療法と維持療法

そこで、身体に残っている白血病細胞をゼロに近づけるために、第2段階の治療となる寛解後療法がおこなわれることになります。この寛解後療法と呼ばれるものの中に地固め療法と維持療法があるのです。

地固め療法とは、白血病細胞をさらに減少させるために、数ヵ月間入院しておこなう治療のことです。寛解導入療法で寛解の状態になったからこそ、おこなわれる治療法といえます。地固め療法をおこなえるということは、今の治療が順調に進んでいることだと考えて、前向きに受け止めましょう。

そして、維持療法とは地固め療法の後に白血病細胞を完全にゼロにするために、約1~2年間にわたって外来でおこなわれる治療のことです。

この維持療法が終わった段階で寛解が維持されていれば、白血病細胞がなくなったとみなされて治療が終了します。

ここでは一例として白血病治療の流れを取り上げましたが、同様にがん治療は必ずしも一つの治療で終わるわけではなく、段階的におこなわれる場合が多いのです。

わからないことばが出てきたら尋ねてみる

もちろん、がんの種類によって、治療の種類は異なります。寛解導入療法や地固め療法は、白血病のみで用いられることばです。その一方で、維持療法ということばは、ほかの種類のがんでも使われることがあります。ただ、がんの種類によって維持療法の目的や内容が少しずつ異なる場合があるため、維持療法ということばを聞いたときには疑問を残さず医師からよく説明を受けるとよいでしょう。もちろん維持療法以外のことばでも同様です。

- 監修

- 国立がん研究センター がん対策研究所

- 更新月

- 2022年12月