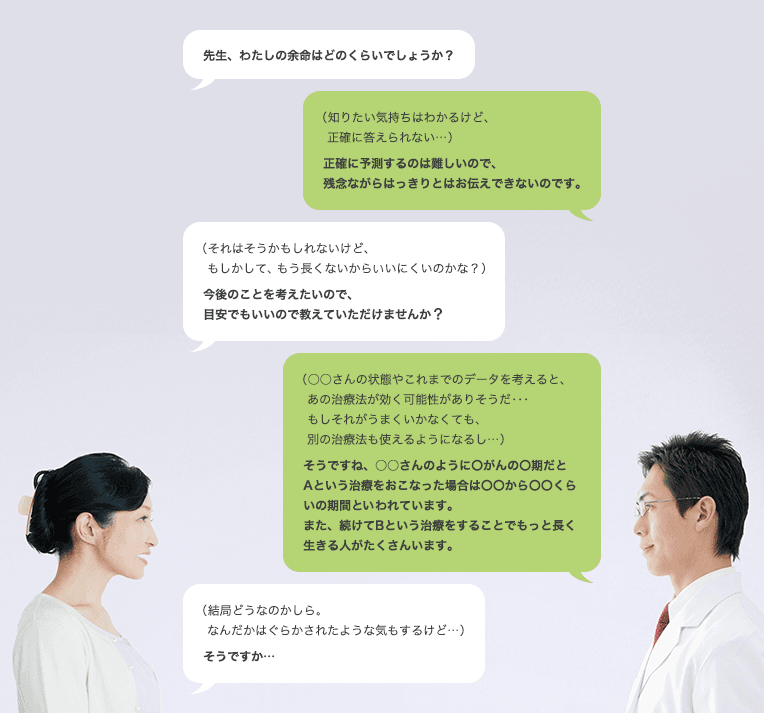

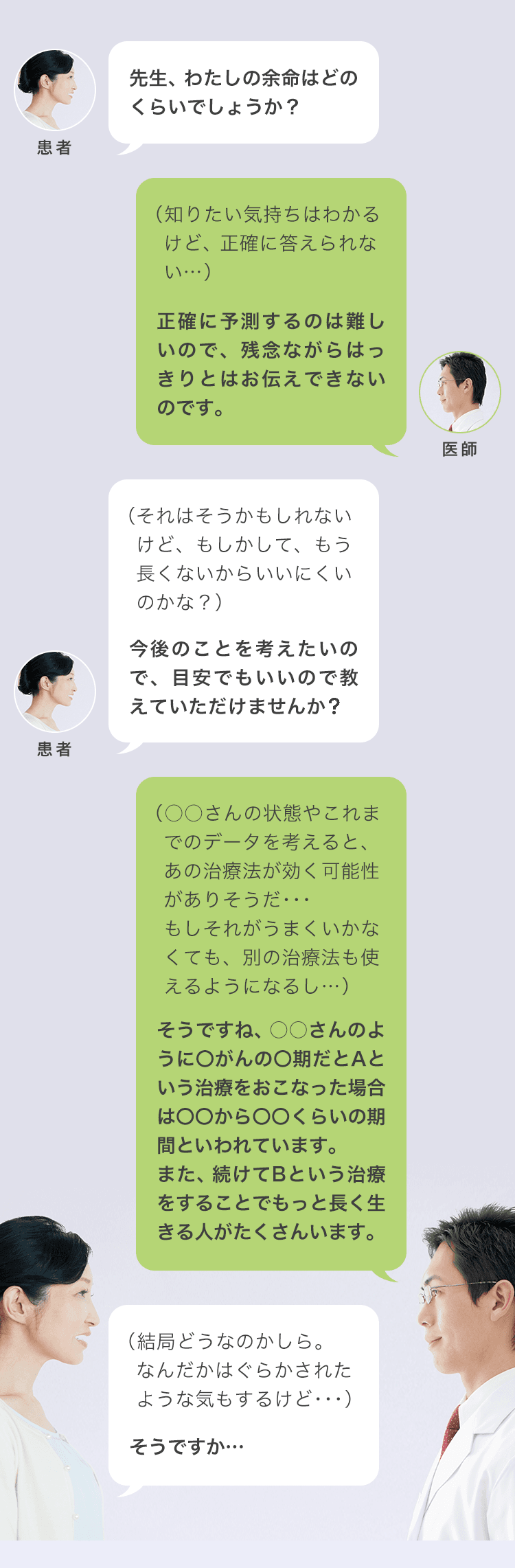

がん治療におけるコミュニケーションギャップの例

~余命はどのくらいか~

自分の症状を正しく伝え、医師の説明を理解するために、活用してください。

多くのがん患者さんの思い

この先、生きられる期間のことを一般的に余命といいます。

がんと診断されたら、さまざまな思いを巡らせた後、多くの人がこれから生きていく時間を強く意識し、大切にしたいと考えるのではないでしょうか。その上で、あとどれくらい時間があるのか知りたいと思う患者さんもいらっしゃるでしょう。がん患者さんの余命は、がんの状態や身体の状態、これまでのデータを参考にして、この先どれくらい生きられるかを予測した期間のことを指します。

余命について、主治医が答えにくそうにしていたのはなぜ?

余命について主治医に質問するのは怖い気持ちになるかもしれませんし、勇気がいることでしょう。実際、医師から具体的な期間をお伝えすることは、多くありません。聞いても、はっきりと答えてもらえないと感じる場合もあるでしょう。しかし、はっきりと答えられない理由があるのです。これまでのデータや経験をもとに余命を予測したとしても、実際は患者さんの身体の状態や病気の状態などによって異なるため、簡単にはお伝えできないのです。けれども、患者さんと医師が治療を選ぶときや、患者さんの今後の生き方を決めるための目安として、期間に幅を持たせてお伝えすることがあります。

幅を持たせた期間を伝える背景

医師はどんな答えであっても、患者さんに大きな影響を与えることを知っています。余命を短くお伝えすると患者さんの不安をあおってしまいますし、長くお伝えすると過度の期待を持たせてしまいます。そしてなにより、がん治療は進歩しており、これから受ける治療によっても医師の答えは変わる可能性があります。その治療で余命がどのぐらい延びるのかというデータがあっても、患者さんは1人ひとり違うので一概にいえないという背景があるのです。

<ちょっと詳しく>知っておくと役立つことば

全生存期間(ぜんせいぞんきかん)

無増悪生存期間(むぞうあくせいぞんきかん)

中央値(ちゅうおうち)

医師が参考にする過去のデータは、同じ種類のがん患者さんが多数参加した臨床試験などによって作られています。その臨床試験で使われるもっとも大事な指標が、「患者さんが生きた期間―全生存期間(OS:オーエス)」「がんが大きくならずに患者さんが生きた期間―無増悪生存期間(PFS:ピーエフエス)」です。臨床試験では、この全生存期間や無増悪生存期間を、半数の患者さんが生きている時期や半数の患者さんが、がんが大きくならずに生きた時期を指す「中央値」という値で表します。そのため、医師がどれくらい生きられるかを説明する場合に、中央値を使うこともあります。ただ、治療によって当初の想定よりもずっと長生きする患者さんもいれば、逆のケースもあります。必ずしも中央値で示された年月がその方にあてはまるわけではありません。

余命はどのくらい?という問いに対する医師の思い

医師は患者さんに少しでも長く生きてほしい、患者さんの力になりたいと考えています。最近の抗がん剤治療では、多くの副作用がコントロールできるようになったことやお薬の進歩により、治療の効果を十分に得られるようになりました。その結果、治療を受けながら元気に日常生活を過ごせることが多くなり、仕事に復帰したり、家族や大切な人と旅行に行ったり、趣味に打ち込んだりすることもできるようになりました。医師は、余命を伸ばすことだけを考えるのではなく、患者さんが、これからもその人らしい人生を歩んでいけるよう治療法を考えているのです。

これからもあなたらしく生きるために

患者さん自身がこれからどう生きていきたいのかを、医師や看護師などの医療スタッフに、ぜひ伝えてみてください。これから生きていく時間を、あなたらしく歩んでいくことで、より充実した時間を過ごすことができるかもしれません。どう生きていきたいのか、また治療に望むことを伝えるために、まずは自分自身の考えを整理してみてはいかがでしょうか。「わたしらしいがん治療ノート」が、きっと役に立つと思います。

- 監修

- 国立がん研究センター がん対策情報センター本部 副本部長

若尾 文彦 先生 - 更新月

- 2024年10月